Als der Schriftsteller Franz Hohler in seinem Roman Das Päckchen den „Abrogans“ zur Hauptfigur macht, stellt er eine radikale Frage: Was sagt uns ein 1200 Jahre altes Glossar, das lateinische Wörter ins Althochdeutsche übersetzt? Die Antwort liegt nicht in akademischen Fachdiskursen, sondern in der ungebrochenen Menschlichkeit dieses Dokuments: Es ist ein Zeugnis von sprachlicher Emanzipation, kulturellem Überleben und der ewigen Suche nach Verständigung.

Ein Buch mit langer Geschichte

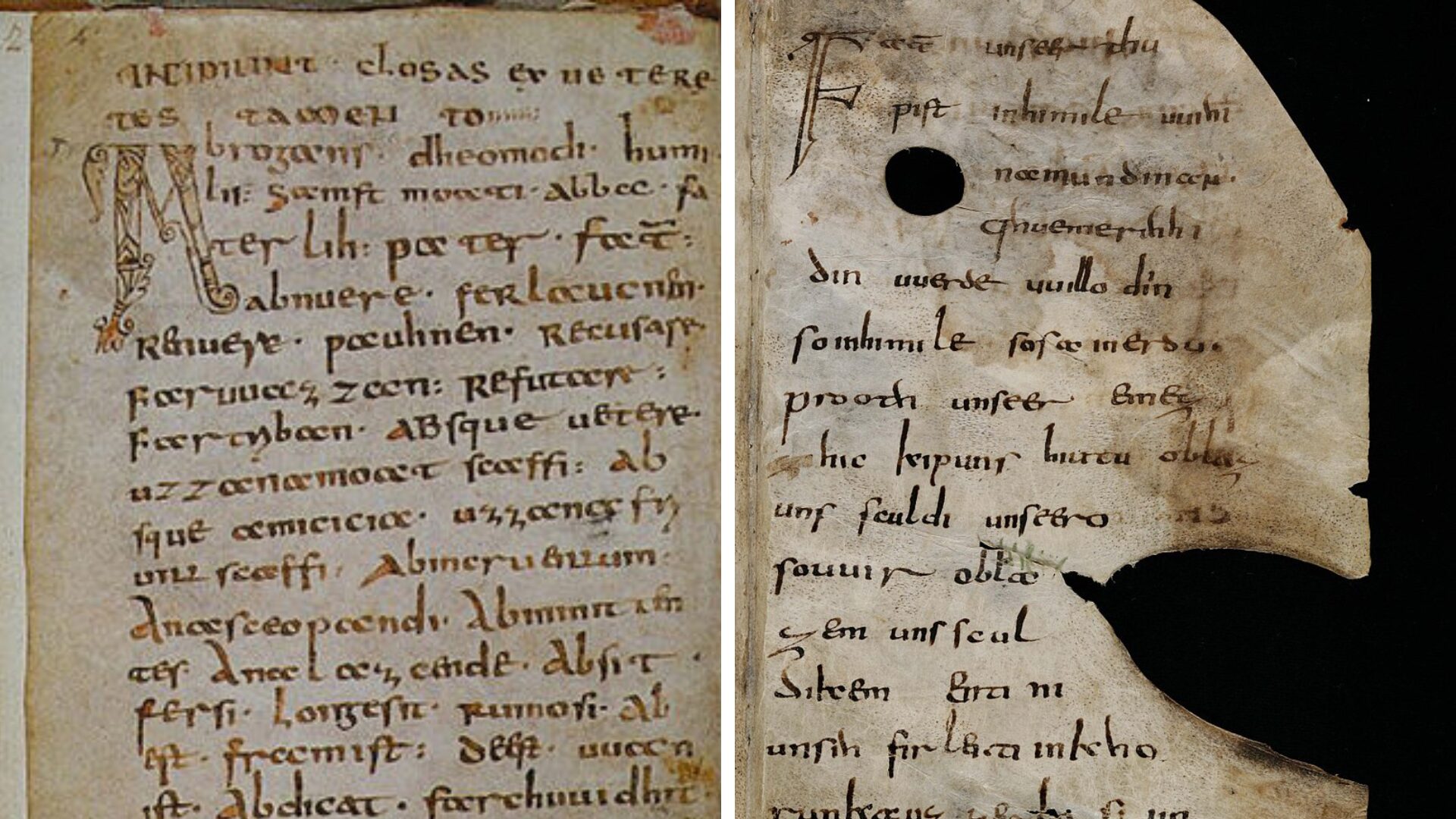

Entstanden um 780 n. Chr., war der Abrogans kein Werk für das Volk. Latein dominierte als Sprache Gottes, der Gesetze und der Gelehrten. Ein einfacher Bauer verstand es nicht – doch es war für ihn geschrieben. Denn hinter den beschriebenen Pergamenten stand eine revolutionäre Idee: Theologisches Wissen sollte aus der lateinischen Elite-Sphäre befreit werden. Mönche wie der fiktive Haimo aus Hohlers Roman kämpften um Wörter für „Gnade“ oder „Seele“ in einer Sprache, die solche Abstraktionen noch nicht kannte.

„Der Abrogans war Google Translate des 8. Jahrhunderts – ein Werkzeug, um Welten zu verbinden.“

Hier offenbart sich seine erste Lehre: Sprache ist nie statisch. Sie wird erkämpft, erweitert, übersetzt. Jedes neue Wort im Glossar war ein Schritt zur Eigenständigkeit deutscher Kultur.

Latein: Der Soundtrack der Macht

Doch welchen Platz hatte Latein wirklich im Alltag? Es war allgegenwärtig – und doch fremd. Als „Hintergrundrauschen der Autorität“ prägte es Urkunden, Gesetze und Liturgie, drang in Maßeinheiten (libra) oder Krankheitsnamen (febris) ein. Für 95% der Bevölkerung blieb es eine stumme Macht: Sie hörten es in der Messe, sahen es auf Steinen römischer Straßen – doch sprachen und verstanden konnten es nur wenige. Der Abrogans dokumentiert genau diese Kluft: ein Hilferuf von Klerikern an Kleriker, die zwischen zwei Sprachwelten vermittelten.

Hohlers Zeitreise: Warum uns das „Päckchen“ heute erreicht

Genau hier setzt Hohlers Geschichte an. Indem er den Abrogans als geheimnisvolles Päckchen in die Gegenwart schickt, macht er ihn zum Symbol für kulturelles Gedächtnis. Sein Bibliothekar Ernst und der Mönch Haimo verbindet dieselbe Aufgabe: Sie hüten das Wort als physisches Erbe. Hohler zeigt:

- Das Buch ist ein Körper aus Pergament, Tinte und Farben (wie Haimos kostbare Pigmente).

- Seine Rettung ist ein Akt gegen die Vergänglichkeit – und gegen digitale Entkörperlichung.

- Jede Übersetzung ist ein Dialog mit den Toten, der uns demütig macht.

Vom Elfenbeinturm zur TV-Doku zum Roman: Wie wir den Abrogans neu erzählen

Die Digitalisierung des Abrogans in St. Gallen (Cod. Sang. 911) ist ein Segen für Forscher und Interessierte. Doch wie holt man ihn ins kollektive Bewusstsein? Die Antwort liegt in emotionalem Storytelling:

- Konkrete Geschichten statt Abstraktion:

- „Wie überlebte dieses Buch Kriege, Feuer und Jahrhunderte?“

- „Was bedeutet ‚Stern‘ auf Althochdeutsch? Warum schrieb es ein Mönch mit Goldtinte?“

- Moderne Analogien:

- Der Abrogans als „erster Duden“ oder „Wikipedia des Frühmittelalters“.

- Mönche als „erste Influencer“, die Wissen viral verbreiteten.

- Interdisziplinäre Zugänge:

- Dokumentarfilmer könnten die Suche nach verlorenen Fragmenten als Thriller erzählen.

- Game-Designer entwickeln eine „Scriptorium“-Simulation, wo Spieler Wörter retten.

- Social Media macht aus althochdeutschen Begriffen virale Challenges (#WieSagtManDazu780).

Was wir als Vermittler tun können

Als Autor:innen, Redakteur:innen oder KulturVermittelnde tragen wir eine Verantwortung: den Abrogans vom Artefakt zur Erzählung zu machen. Das bedeutet:

- Menschliche Dimensionen zeigen: die Mönche, die mit frierenden Händen schrieben.

- Brücken zur Gegenwart schlagen: Wie entstehen heute neue Wörter (z. B. durch KI, Migration)?

- Kooperationen wagen: mit YouTubern, die Geschichte popularisieren, oder Musikern, die althochdeutsche Texte vertonen.

„Der Abrogans lehrt uns: Sprache ist kein Besitz, sondern ein fortwährendes Geschenk derer, die vor uns dachten. Ihn zugänglich zu machen, heißt, unsere eigenen Wurzeln zu pflegen und nähren.“

Franz Hohler hat den ersten Schritt getan. Nun liegt es an uns, dieses „Päckchen“ weiterzutragen – bis es in jeder Schulklasse, jedem Streaming-Kanal und jeder Straßendebatte ankommt. Denn im ältesten deutschen Buch steckt die jüngste Frage: Wie wollen wir erinnert werden?

Schreibe einen Kommentar